판도

자주 하는 질문: 코드로 쓰는 시, 하이퍼링크로 쓰는 소설

문학을 사랑하는 사람으로서 단도직입적으로 묻고 싶습니다. 대관절 웹사이트란 무엇인가요?

글쎄요. 어쨌든 우리는 그곳을 ‘웹사이트’라 부릅니다. 중세 수도사들이 양피지 위에 겹겹이 글을 써내려간 팔림프세스트(palimpsest)처럼 픽셀 위에 끊임없이 의미를 덧입혀왔죠. 바야흐로 터치나 클릭 한 번으로 세상의 거의 모든 정보가 눈앞으로, 손바닥 안으로 들어오는 시대입니다. 프란츠 카프카(Franz Kafka)의 『변신』(Die Verwandlung) 속 그레고르 잠자처럼 우리는 어느 날 아침 또 다른 존재로 변한 건 아닐까요? 아침에 눈을 뜨자마자 스마트폰으로 뉴스 사이트에서 밤사이 일어난 일을 복기하고, 출근길 지하철에서는 날씨 애플리케이션으로 오늘의 기온을 확인하고, 점심시간에는 맛집을 검색하고, 퇴근한 뒤에는 넷플릭스나 유튜브에서 영화 한 편으로 하루를 마무리하죠. 그럼에도 그 언저리에 늘 웹사이트가 있음을 인식하기란 좀처럼 쉽지 않습니다.

그러고 보니 이 글 또한 웹사이트를 통해 읽고 있군요. 웹사이트가 아니었다면 불가능했을 일이겠죠.

샤를 보들레르(Charle Baudelaire)는 『현대의 삶을 그리는 화가』(The Painter of Modern Life and Other Essays)에서 산업화와 도시화가 변화시킨 19세기 파리의 모습을 포착했습니다. 오늘날에는 웹사이트가 그 역할을 맡는다고 생각합니다. 웹사이트는 기술과 문화뿐 아니라 철학과 미학이 집약된 공간입니다. 때로는 장 보드리야르(Jean Baudrillard)의 시뮬라크르처럼 현실을 대체하고, 때로는 발터 벤야민(Walter Benjamin)이 말한 ‘아우라’를 지닌 예술 작품이 되면서요. 실리콘 밸리의 스타트업에서 도쿄의 아방가르드 예술가, 나이로비의 사회 활동가에 이르기까지 웹사이트는 마주한 국면에 따라 전 세계적으로 다양한 형태와 기능으로 발전해왔습니다. 이제 잠시 그곳을 다시 돌아볼 때입니다. 그곳에는 우리가 미처 보지 못한 세계가 있으니까요.

그 시작으로 제가 운영하는 민구홍 매뉴팩처링(Min Guhong Manufacturing)의 웹사이트 기반 제품을 살펴볼까요?. 제목은 「너에게」로, ‘연애편지’ 연작 가운데 하나입니다. 여기서 ‘너’는 과연 누구이고, ‘이것’은 과연 무엇일까요?

민구홍 매뉴팩처링, 「너에게」, ‘연애편지’ 연작

검은색 배경에 점멸하는 노란색 글자를 한 시간 정도 명상하듯 읽다 보니 ‘너’와 ‘이것’ 모두 ‘웹사이트’를 가리키는 것 같은데요?

그렇게 해석할 수도 있겠네요. 한때 도서관을 뒤지거나 전문가를 찾아다녀야 비로소 얻을 수 있던 정보가 이제는 검색창에 몇 글자를 입력하는 것만으로 충분할 만큼 쏟아집니다. 하지만 잠시 그 이면을 들여다보면, 저도 늘 경험하듯 깊은 사고는 사라지고, 클릭과 ‘좋아요’만 남죠. 어제보다 더 많은 것을 알지만 어쩌면 아무것도 이해하지 못한 채로요. 나아가 우리의 개인 정보는 끊임없이 수집되고 분석되며, 때로는 우리가 모르는 사이 판매되기까지 하죠. 미래학자 니콜라스 카(Nicholas Carr)가 『생각하지 않는 사람들』(The Shallows)에서 우려한 대로 우리의 뇌는 점점 단편적인 정보를 처리하는 데 익숙해집니다. 파블로프의 개처럼 알림음에 조건반사적으로 반응하면서요. 소셜 미디어를 끊임없이 스크롤하는 사이 우리는 무엇을 얻고, 무엇을 잃었을까요?

맞아요. 특히 소셜 미디어를 사용하다 보면 자극적이고 즐거운 동시에 제 소중한 바이오리듬이 엉망이 되곤 합니다. 깜찍한 하트 아이콘과 숫자 몇 개 때문에 감정이 요동치기 일쑤입니다.

오늘날 우리가 웹상에서 마주하는 정보는 대부분 알고리즘에 따라 선별됩니다. 페이스북의 뉴스 피드, 유튜브나 넷플릭스의 영상 등은 모두 우리의 취향과 관심사를 분석한 결과물이죠. 편리함의 대가로 우리는 자신도 모르는 사이 정보의 거품에 갇히기도 합니다. 플라톤의 동굴처럼 알고리즘이 제안하는 그림자가 전부라 믿으면서요. 작가 엘리 프레이저(Eli Pariser)는 이런 현상을 ‘필터 버블’(Filter Bubble)이라 불렀습니다. 필터 버블 속에서 점점 자신의 기존 관점을 강화하는 정보만 접하고, 다른 의견이나 새로운 시각을 접할 기회는 줄어든다는 거죠. 하버드 대학교의 심리학자 댄 길버트(Dan Gilbert)의 말마따나 “우리는 정보의 바다에서 헤엄치고 있지만, 지식의 섬에 고립돼 있다.”

일찍이 올더스 헉슬리(Aldous Huxley)가 묘사한 ‘멋진 신세계’군요. 이참에 인터넷을 해지하는 게 좋겠어요. 소셜 미디어도 죄다 탈퇴하고요.

너무 극단적인데요? 오늘날 헨리 데이비드 소로(Henry David Thoreau)가 되는 건 아무래도 쉽지 않은 일입니다. 그럼에도 웹사이트의 가치는 무화하지 않습니다. 실시간으로 업데이트되는 뉴스, 24시간 운영되는 쇼핑몰, 언제 어디서나 접속할 수 있는 은행 등 오늘날 저뿐 아니라 누구나 마주하는 이기(利器)는 모두 웹사이트 덕이니까요. 우리에게 필요한 건 그저 웹사이트를 조금 더 깊이 있게 바라보는 시선 아닐까요? 요컨대 웹사이트는 새로운 표현의 장이자 새로운 언어가 될 수 있습니다. 율리시스가 세이렌의 노래를 감상하며 배를 조종했듯 디지털의 온갖 유혹에 현명하게 대처할 수만 있다면 말이죠. 이쯤에서 잠시 생각해볼까요? 오늘 하루 얼마나 많은 웹사이트를 방문했을까요? 그 경험은 무엇을 남겼을까요? 시인이 언어로 시를 쓰듯 웹사이트로 무엇을 표현할 수 있을까요? 이 질문에 대한 답을 찾는 과정에서 웹사이트의 또 다른 가능성을 발견할 수 있습니다.

다음은 민구홍 매뉴팩처링의 또 다른 제품 「‘좋아요’가 좋아요」입니다. 많은 사람이 깜찍한 하트 아이콘을 위시한 ‘좋아요’의 자발적 노예가 된 오늘날, ‘좋아요’를 신봉하는 이 웹사이트에서 방문자가 할 수 있는 일은 오직 ‘좋아요’뿐입니다. 그 앞에서 다른 기능은 불필요하죠.

민구홍 매뉴팩처링, 「‘좋아요’가 좋아요」

지금까지 웹사이트는 구글이나 네이버, 웹진 《비유》 같은 것만 생각했는데…… 그럼 웹사이트는 어떻게 만드나요? 누구나 만들 수 있나요?

물론입니다. 웹사이트는 개발자나 웹 디자이너만이 만들 수 있는 게 아닙니다. 그럴 수도, 그럴 필요도 없고요. 즉, 웹사이트는 모두를 위한 매체입니다. 웹사이트를 만들기 위해서는 기본적으로 코드(Code)로 컴퓨터와 대화해야 하고, 이를 위해서는 컴퓨터 언어가 필요하죠. HTML(HyperText Markup Language)을 비롯해 CSS(Cascading Style Sheets), 자바스크립트(JavaScript)는 단순한 컴퓨터 언어가 아니라 시인의 펜이자 작곡가의 악보입니다. 자연어의 문법이 주어, 동사, 목적어로 세계를 구축하듯 웹상에서 HTML은 태그로, CSS는 선택자와 속성으로, 자바스크립트는 함수와 변수로 세계를 구축합니다. 나아가 세 언어는 저마다 고유한 특성을 지닙니다. HTML은 구조를 맡습니다. 건축가가 건물의 뼈대를 세우듯 HTML은 웹 페이지의 기본 구조를 만듭니다. CSS는 스타일을 맡습니다. 화가가 캔버스에 색을 입히듯 CSS는 웹 페이지에 시각적 아름다움을 더합니다. 자바스크립트는 기능을 맡습니다. 작곡가가 음표로 멜로디를 만들듯 자바스크립트는 웹 페이지에 생동감을 불어넣습니다. 시의 운율, 비유, 이미지가 어우러져 하나의 시를 완성하듯 세 언어는 서로 긴밀히 연결돼 하나의 작품을 만들어냅니다. 그리고 이 과정은 그 자체로 순수한 창작 행위죠.

하나의 대상을 만드는 데 구조, 표현, 기능이라는 세 가지 레이어가 필요한 셈이군요. 노엄 촘스키(Noam Chomsky)의 말이 떠오르네요. “언어는 무한한 표현을 가능케 하는 유한한 규칙 체계다.”

자연어와 컴퓨터 언어 모두 문법 구조를 지니고, 의미를 전달하며, 추상적 개념을 표현합니다. 하지만 컴퓨터 언어는 자연어로 실현할 수 없는 일을 가능케 하죠. 요컨대 컴퓨터 언어로 쓴 코드는 실행할 수 있습니다. 『스노 크래시』(Snow Crash)의 작가 닐 스티븐슨(Neal Stephenson)은 이를 ‘언어의 실행 가능성’으로 불렀죠.

글쓰기의 결과물이 그저 읽히는 것뿐 아니라 실행까지 된다는 점이 매력적입니다. 컴퓨터 언어가 자연어와는 다른 차원에서 현실을 변화시키는 도구로 작동하는 거군요.

예컨대 코드를 통한 창작은 프로그래밍 언어의 문법과 구조를 이용해 시를 쓰는 ‘코드 시’(Code Poetry)처럼 새로운 형태의 문학을 제안할 수 있습니다. 다음은 대니얼 홀든(Daniel Holden)이 C 언어로 쓴 시의 일부입니다. 얼핏 기계적으로 보이지만 너를 영원히 사랑하겠다는 아름다운 의지를 드러내죠. 게다가 실행될 수 있고요.

for (;love;) {

while(true) {

me.love(you);

}

}

이처럼 코드는 기능적 도구를 넘어 감정과 사상을 표현하는 새로운 언어가 될 수 있습니다. 따라서 웹사이트를 만드는 일은 그저 기술적 작업이 아니라 0과 1만으로 이뤄진 이진수의 세계에서 이뤄지는 고도의 창조적 행위입니다. T.S. 엘리엇(T.S. Eliot)은 이렇게 말했죠. “솜씨 좋은 작가는 언어를 훔치는 게 아니라 언어를 정복한다.” 웹사이트를 만드는 사람 또한 마찬가지입니다. 그들은 코드라는 언어를 정복하고, 그것으로 새로운 세계를 창조해내니까요.

이쯤에서 웹사이트를 바라보는 소박한 렌즈 하나를 제안하고 싶습니다. 웹사이트를 단순한 정보의 창고나 기능적 도구가 아닌 하나의 언어 체계로, 그 언어로 쓰인 작품으로, 감동과 영감을 주는 매체로, 기술과 예술이 만나는 접점으로 이해하는 거죠. 호르헤 루이스 보르헤스(Jorge Luis Borges)가 꿈꾼 바벨의 도서관처럼 우리는 이미 코드로 무한한 가능성의 세계를 만들고 있는지 모릅니다.

나아가 웹사이트의 힘에 기댄다면 바벨의 도서관쯤은 충분히 현실화할 수 있을 것 같아요. 제가 한번 시도해볼까요?

안타깝지만 이미 늦었습니다. 그런 욕망을 품은 건 비단 저희뿐이 아닌 것 같습니다. 조너선 바실(Jonathan Basile)이 만든 다음 웹사이트는 보르헤스의 바벨의 도서관을 웹상에서 가뿐하게 구현합니다.

조너선 바실, 「바벨의 도서관」

조너선 바실은 이 도서관의 사서를 자임합니다. 어느 날 그는 침대에 누워 있다가 온라인 바벨의 도서관에 관한 생각을 떠올렸고, 이를 위해 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 저장 공간이 필요하다는 것을 깨달았죠. 이 한계를 우회하기 위해 바벨의 도서관을 시뮬레이션하는 알고리즘을 설계했습니다.

또 다른 언어 덕에 불가능이 가능해지는군요. 뜬금없이 웹사이트의 변천사를 탐구해보고 싶네요.

자연스러운 현상입니다. 픽셀로 이뤄진 지층을 한 겹 한 겹 벗겨내며 웹사이트의 역사를 파헤치다 보면, 그 속에 숨겨진 문화적 유물을 발견하는 디지털 시대의 고고학자가 된 듯한 기분이 듭니다.

1991년, 웹의 창시자 팀 버너스리(Tim Berners-Lee)는 월드 와이드 웹을 소개하는 최초의 웹사이트를 만들었습니다. 제가 가장 좋아하는, 나아가 가장 사랑하는 웹사이트이기도 한데, 오늘날 기준으로는 소박하고 단순해 보일 수 있지만, 디지털 혁명의 시작을 알리는 신호탄이었죠. 요하네스 구텐베르크(Johannes Gutenberg)가 발명한 활자 인쇄술처럼 이 웹사이트는 정보의 민주화를 예고했습니다. 한편, 이 웹사이트는 공개된 지 30여 년이 지난 지금까지 처음 모습, 처음 느낌 그대로 작동합니다. 이 웹사이트 앞에서 과연 누가 웹사이트를 종이책보다 보존력이 떨어지는 매체라 단언할 수 있을까요?

팀 버너스리, 「최초의 웹사이트」

30여 년이라는 시간 덕일까요? 디자인과는 무관해 보이지만 그 자체로 아우라가 느껴집니다.

바람직한 태도입니다. 어떤 대상에 아우라를 부여하는 건 디자인뿐이 아니죠. 그리고 1990년대 중반, 웹에서 움튼 새로운 공동체가 탄생했고, 특히 지오시티(GeoCities)는 이들의 커뮤니티이자 놀이터였습니다. 형광색 배경에 깜빡이는 GIF 이미지들, 방문자 카운터, 공사중임을 드러내는 아이콘…… 지금은 다소 우스꽝스럽게 보이지만 그때는 오늘날의 챗GTP(ChatGTP)처럼 최첨단이었죠. 태초의 인간이 동굴에 벽화를 그렸듯 그들은 HTML로 자신을 표현하는 법을 배운 셈입니다. 저 또한 그들 가운데 한 명이었고요.

올리아 리알리나, 「버내큘러 웹」

특히 올리아 리알리나는 「버내큘러 웹」(Vernacular Web)을 통해 오늘날 웹 디자이너가 곱씹어볼 만한 초창기 웹의 미학을 꾸준히 탐구해왔습니다. “‘공사중’ 이미지는 단순한 경고에서 웹 페이지가 계속 성장하리라는 약속의 의미로 바뀌었다. 이 이미지에는 변명과 초대가 뒤섞여 있다.”

그런데 지오시티에 접속해보려 계속 시도했는데 아무래도 뭔가 문제가 있는 것 같아요. 아니면 제 컴퓨터 탓인가요?

컴퓨터는 잘못이 없습니다. 문제는 우리, 즉 인간에게 있죠. 지오시티는 2009년 느닷없이 사라졌습니다. 지금은 네오시티(Neocities)가 그 역할을 맡고요. 이처럼 웹사이트는 매체인 동시에 느닷없이 등장하고 사라지는 공간이기도 합니다.

그리고 2000년대 초반, 웹 2.0 시대가 열렸죠. 블로그와 소셜 미디어의 등장은 모두를 창작자로 만들었습니다. 마이스페이스(MySpace)에서는 누구나 자신만의 음악을 공유할 수 있었고, 위키백과(Wikipedia)에서는 모두 지식의 공동 생산자로 거듭났고요. 일상이 예술이 되고, 모든 이가 예술가가 되는 시대. 보들레르가 말한 ‘현대성’의 디지털 버전이랄까요? 2007년에는 아이폰의 등장으로 모바일 혁명이 일어났습니다. 반응형 웹 디자인(Responsive Web Design)의 등장으로 웹사이트는 더 이상 고정된 책이 아니라 프로테우스(Proteus)같이 형태를 바꾸는 유동적인 존재로 탈바꿈했죠. 그렇게 우리의 디지털 경험 또한 근본적으로 변화했고요. 그리고 지금, 우리는 인공지능을 비롯해 가상현실(Virtual Reality, VR), 증강현실(Augmented Reality, AR) 등이 주도하는 새로운 시대의 문턱에 서 있습니다. 웹사이트는 더 이상 2차원의 평면이 아니라 몰입할 수 있는 3차원 공간으로 거듭났습니다. 보르헤스의 「알렙」처럼 작디작은 화면 속에 무한한 세계가 펼쳐지는 거죠. 이따금 위키백과에서 이런 일도 벌어지면서요.

민구홍 매뉴팩처링, 「위키백과에서 생긴 일」

웹사이트의 변천사를 돌아보면 기술의 발전뿐 아니라 인간의 표현 욕구와 소통 방식의 진화를 목격할 수 있습니다. 각 시대의 웹사이트는 해당 시대의 꿈과 욕망, 미학을 담은 문화적 아카이브입니다. 벤야민이 말했듯 “과거의 진정한 이미지는 휙 스쳐 지나간다.” 우리가 매일 마주하는 수많은 웹사이트도 언젠가는 사라질 게 분명하지만 모두 우리 시대를 이해하는 중요한 단서가 되겠죠. 오늘의 고고학자들이 도자기 파편으로 고대 문명을 연구하듯 내일의 고고학자들은 아카이브된 웹사이트를 통해 우리의 디지털 문명을 연구할지 모릅니다. 그렇다면 지금 우리가 만드는 웹사이트는 후대에 어떤 이야기를 전하게 될까요? 이는 수사적 질문이 아닙니다.

한편, 사진, 영상 등 기술이 발전하면서 새로운 매체가 등장하면 그것을 처음 의도와 달리 활용하는 사람들이 등장하기 마련입니다. 웹사이트에서는 어떤가요? 일찍이 민구홍 매뉴팩처링이 빚진 대상이 있을 것 같아요.

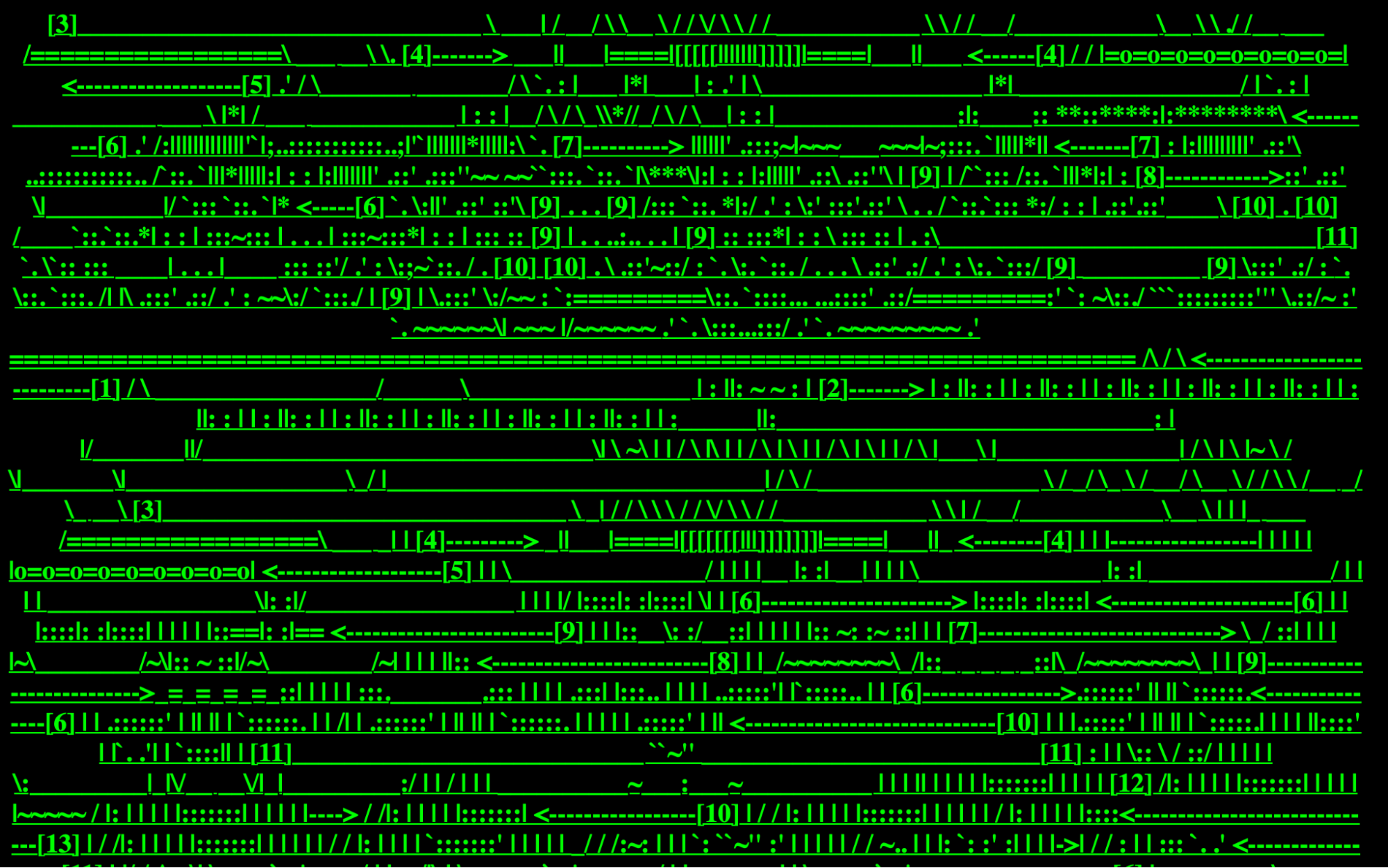

1990년대 말, 넷 아트(net.art)가 등장했을 때 사람들에게 코드로 만든 예술은 그저 낯설기만 했습니다. “이게 예술인가요?” 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp)이 남성용 소변기를 전시장에 들여놓았을 때 사람들이 보인 반응과 비슷했죠. 특히 올리아 리알리나(Olia Lialina)의 ‘내 남자친구가 전쟁에서 돌아왔다’(My Boyfriend Came Back from the War) 같은 작품은 당시에는 생소했지만, 지금은 넷 아트의 고전으로 인정받습니다. 넷 아티스트들은 웹사이트를 단순한 전시 공간이 아닌 작품 그 자체로 활용했죠. 그렇게 기술적인 HTML의 구조, 하이퍼링크의 비선형성, 인터넷의 상호작용성은 예술적 도구로 거듭났습니다. 관람객은 클릭을 통해 스스로 이야기를 만들어갑니다. 이는 전통적인 서사 구조를 해체하고, 독자를 공동 창작자로 끌어들이는 혁신적인 시도였죠. 즉, 넷 아트는 완성태로 존재하는 게 아니라 관객의 참여를 통해 계속해서 새롭게 태어납니다. 잠깐 ‘JODI’라는 예명으로 활동한 예술가 듀오 조안 힉맨(Joan Heemskerk)과 디르크 패스만스(Dirk Paesmans)의 작품 「wwwwwwwww.jodi.org」를 살펴보면 어떨까요?

JODI, 「wwwwwwwww.jodi.org」

LSD에 한껏 취한 시인이 쓴 시를 읽는 기분입니다. 뭐가 뭔지 아직 잘 모르겠지만, 더 집요하게 알고 싶어요. 설령 제가 끝없이 침몰하더라도요.

저도 일찍이 경험한 바입니다. 이 웹사이트에 접속하면 검은색 베경에 무질서해 보이는 라임색 기호가 화면을 메웁니다. 하지만 이 혼돈 속에는 새로운 질서가 숨어 있죠. 웹 브라우저의 개발자 도구를 이용해 웹 페이지의 소스 코드를 들여다보면, 아스키(ASCII) 코드로 그려진 핵폭발 이미지가 드러납니다. 디지털 세계의 표면과 내면, 가시성과 비가시성에 대한 성찰을 담고 있죠. 무질서 속에 숨겨진 의미를 찾아내는 일은 관객의 몫이 되고요. 이처럼 넷 아트의 실험과 도전은 웹사이트가 단순한 정보 전달 매체를 넘어 예술적 표현의 장이 될 수 있음을 증명했고, 이는 오늘날 예술의 맥락에서도 중요한 의미를 지닙니다. 뒤샹이 일상의 물건을 예술로 치환했듯 넷 아티스트들은 웹사이트라는 일상의 매체를 예술의 영역으로 끌어올린 거죠. 이는 예술의 정의와 경계에 대한 근본적인 질문을 던집니다. 무엇이 예술이고, 무엇이 예술이 아닌가? 나아가 예술 작품과 그것을 담는 매체의 경계는?

넷 아트가 뉴 미디어 아트, 인터랙티브 아트 같은 현대 미술의 흐름과도 이어지는 것 같은데요?

적확한 지적입니다. 이제는 그런 구분이 무의미할 정도죠. 예컨대 로이 애스콧(Roy Ascott)이 주창한 ‘텔레마틱 아트’(Telematic Art)나 제프리 쇼(Jeffrey Shaw)의 인터랙티브 설치 작품은 넷 아트가 추구한 가치와 포개지며 기술과 예술의 결합, 관객 참여의 중요성을 강조합니다. 라파엘 로자노헤머(Rafael Lozano-Hemmer)의 ‘벡터 고도’(Vectorial Elevation)에서 관객은 웹사이트를 통해 도시의 조명을 제어할 수 있었고, 애런 코블린(Aaron Koblin)의 ‘조니 캐시 프로젝트’(The Johnny Cash Project)는 웹사이트를 통해 전 세계 사람들이 함께 뮤직비디오를 만들 수 있는 플랫폼을 제공했죠.

넷 아트는 웹사이트를 정보의 저장고를 넘어 예술가의 상상력을 담는 그릇이자 관객과 소통하는 인터페이스, 나아가 새로운 미학적 경험을 만들어내는 공간으로 다시 정의했습니다. 동시에 디지털 시대의 아방가르드로서 우리에게 웹사이트를 바라보는 새로운 시선을 제시했죠. 벤야민이 말했듯 기술적 복제 시대의 예술 작품은 그 본질을 바꿉니다. 넷 아트는 여기서 한 걸음 더 나아가 복제와 변형, 참여가 작품의 본질이 되는 새로운 예술 형식을 만들어냈고요. 이는 그 자체로 우리에게 디지털 시대의 예술, 나아가 우리의 존재 방식에 관해 곱씹어볼 기회를 제공합니다.

넷 아트의 변천사를 훑어볼 수 있는 웹사이트는 없을까요?

물론 있죠. 미국 뉴욕의 미술관인 뉴 뮤지엄(New Museum) 산하의 디지털 아트 전문 기관인 라이좀(Rhizome)이 운영하는 ‘넷 아트 앤솔러지’(Net Art Anthology)는 넷 아트와 인터넷 문화를 중심으로 한 예술 작품 아카이브이자 온라인 전시 공간입니다.

라이좀(Rhizome), ‘넷 아트 앤솔러지’

이 웹사이트는 1990년대부터 현재까지의 넷 아트 작품을 선별해 소개하며, 디지털 예술의 역사와 발전을 탐구하는 데 중요한 자료로 기능합니다. 웹사이트에 소개된 작품은 시대의 맥락, 작가의 의도, 작품의 미학적·기술적 특징 등과 함께 제공되며, 넷 아트에 관심 있는 연구자와 예술가들에게 풍부한 영감과 지식을 제공합니다. 잠깐 이야기를 멈추고 이 웹사이트를 처음부터 끝까지 둘러보시는 건 어떨까요? 라이좀을 향한 감사와 이보다 더 나은 웹사이트를 만들고픈 욕망을 품고요.

이런 세계가 있었다니 제 즐겨찾기 목록을 다시 편집해야겠어요. 그렇다면 무엇이 넷 아트를 넷 아트로 만드는 걸까요?

넷 아트처럼 웹사이트를 새로운 문학적, 예술적 매체로 바라보는 시각과 실천은 ‘하이퍼텍스트’(Hypertext)라는 개념과 밀접합니다. 1965년 테드 넬슨(Ted Nelson)이 처음 제안한 이 개념은 25년여 뒤 웹이 등장하면서 비로소 잠재력을 발휘하기 시작했죠. 요컨대 하이퍼텍스트는 선형적 구조를 탈피한 텍스트입니다. 독자는 작가가 정해둔 순서대로 작품을 읽는 게 아니라 하이퍼링크를 통해 자유롭게 텍스트 사이를 이동합니다. 보르헤스의 「끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원」(El jardín de senderos que se bifurcan)처럼 무한히 분기하는 이야기의 구조가 현실화한 셈이죠. 한 가지 특별한 차이점이 있다면 사용자가 마주한 길이 두 갈래가 아니라 그 이상이라는 사실이죠.

결국 연결, 아니 연결을 위한 연결이군요!

나아가 연결을 위한 연결을 연결하는 연결일 수도 있겠죠? 이를 위한 하이퍼텍스트는 웹사이트, 나아가 웹의 근간을 이룹니다. 수많은 웹 페이지는 서로 하이퍼링크로 연결되고, 사용자는 하이퍼링크를 통해 정보의 바다를 항해합니다. 이는 기술적 특성이 아니라 새로운 형태의 내러티브와 사고방식을 가능케 합니다. 특히 마이클 조이스(Michael Joyce)의 「오후, 이야기」(afternoon, a story)는 하이퍼텍스트 문학의 선구적 작품입니다. 이 작품에서 독자는 하이퍼링크를 클릭하며 자신만의 고유한 서사를 만들어갑니다. 롤랑 바르트(Roland Barthes)가 말한 ‘저자의 죽음’을 산뜻하게 실현하는 동시에 독자를 적극적인 공동 창작자로 끌어올리는 거죠. 웹사이트의 구조 또한 이와 크게 다르지 않습니다. 사용자는 자신의 관심사와 선택에 따라 웹사이트를 탐험하며, 그 과정에서 개인화된 경험을 만들어갑니다. 그렇게 사용자는 고유한 디지털 오디세이로 떠납니다. 나아가 하이퍼텍스트의 개념은 텍스트의 경계를 넘어서기도 합니다. 웹사이트에서는 텍스트, 이미지, 영상, 소리 등 다양한 매체가 서로 연결돼 복합적인 경험을 만들어내니까요. 리하르트 바그너(Richard Wagner)가 꿈꾼 ‘종합 예술’의 디지털 버전 아닐까 싶습니다.

웹사이트가 새로운 형태의 문학이 되는 거군요. 기존의 장르 구분을 무너뜨리고, 창작자와 수용자의 경계를 흐릿하게 만들면서요.

그 사실을 감지한 순간 자연스럽게 질문이 쏟아집니다. 어떻게 무한한 가능성의 공간에서 의미 있는 경험을 만들어낼 수 있을까? 어떻게 사용자의 자유로운 탐험과 작가의 의도를 조화시킬 수 있을까? 움베르토 에코(Umberto Eco)는 『열린 예술작품』(Opera Aperta)에서 독자의 해석이 작품의 일부가 되는 ‘열린 텍스트’의 개념을 제시했습니다. 어쩌면 웹사이트는 이런 ‘열림’의 극단적 형태일지 모릅니다. 끊임없이 변화하고, 사용자와 상호작용하며, 새로운 의미를 만들어내는 유기체처럼요.

민구홍 매뉴팩처링, 「너 로럴 맞지?」

이 웹사이트는 가장 친한 미국인 친구 로럴 슐스트(Laurel Schwulst)를 위한 생일 선물입니다. “너 로럴 맞지?”라며 방문자가 로럴인지 계속 확인하는 이 웹사이트는 그의 생일인 3월 15일에 비로소 완성됩니다. 일차적으로는 로럴을 위한 웹사이트이지만, 반드시 로럴에게만 유용한 건 아닙니다. 즉, 로럴이 아닌 사람에게는 로럴이 누구인지 알 수 있는 도구로 기능하죠.

이런 웹사이트를 선물받는다면 어떤 기분일까요? 매년 생일이 기다려질 것 같아요. 그렇다면 웹사이트를 만드는 데 한계는 없을까요?

웹사이트를 예술적 매체로 바라보는 관점은 흥미로운 동시에 여러 도전과 마주합니다. 이는 기술과 예술, 상업성과 창의성, 접근성과 실험성 사이의 긴장을 낳지만, 이 긴장은 웹사이트를 더욱 풍부하고 다채로운 매체로 만들어주죠.

조금 더 구체적으로 설명해주신다면요?

먼저 접근성의 문제를 살펴볼까요? 웹 접근성 지침(Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)은 모든 사용자가 웹 콘텐츠에 동등하게 접근할 수 있어야 한다고 말합니다. 하지만 이따금 예술적 표현은 이런 지침과 충돌할 수 있죠. 특히 실험적인 타이포그래피나 복잡한 인터랙션은 ‘웹사이트를 듣는’ 스크린 리더(Screen Reader) 사용자에게는 난해할 수 있으니까요. 하지만 이는 오히려 또 다른 해결책을 요구하는 도전이 될 수 있습니다. 디자이너 사라 헨드렌(Sara Hendren)은 장애와 기술의 경계를 다룬 작업으로 접근성에 대한 고정관념을 흔들었죠.

상업성과의 충돌도 마찬가지입니다. 특히 기업의 웹사이트는 브랜드 아이덴티티를 표현하는 동시에 사용자 경험까지 고려해야 합니다. 이 또한 표현을 제한하는 동시에 새로운 가능성을 열어줍니다. 예컨대 애플의 웹사이트는 미니멀리즘과 인터랙티브 요소를 절묘하게 결합해 브랜드 가치를 전달하는 동시에 사용자를 매료시킵니다. “형태는 기능을 따른다”(Form follows function.)라는 바우하우스(Bauhaus)의 원칙을 디지털 시대에 재해석한 것과 같죠.

기술적 제약 또한 양날의 검입니다. 웹 브라우저 호환성, 로딩 속도, 모바일 최적화 등의 문제는 창작자를 제한하는 동시에 새로운 해결책을 찾도록 자극합니다. 예컨대 미디어 쿼리(Media Query)를 이용한 반응형 웹 디자인은 이런 제약에서 비롯했죠. 악기의 한계를 극복하며 매순간 새로운 질서를 만들어내는 재즈 뮤지션들이 떠오르지 않나요?

매체의 태생적 제약이 오히려 창작을 추동하는 셈이군요.

저는 창작에서 가장 중요한 요소는 무엇보다 제약이라 생각합니다. 아니, 창작은 곧 제약을 만드는 일이라 생각합니다. 뉴 미디어 아트나 인터랙티브 아트가 그렇듯 웹사이트 또한 기술과 예술의 경계에서 새로운 가능성을 모색할 수 있습니다. 촉각적 경험을 디지털로 구현한 ‘이것은 모래다’(This is Sand)는 물리 엔진을 활용해 사용자에게 디지털 모래를 만지는 듯한 경험을 선사합니다. 인터랙티브 소설 「보트」(The Boat)는 텍스트, 이미지, 사운드를 결합해 베트남 난민의 이야기를 전합니다. 두 작품은 웹사이트가 어떻게 강력한 내러티브 도구가 될 수 있는지 드러내는 동시에 웹사이트의 경계를 확장하죠.

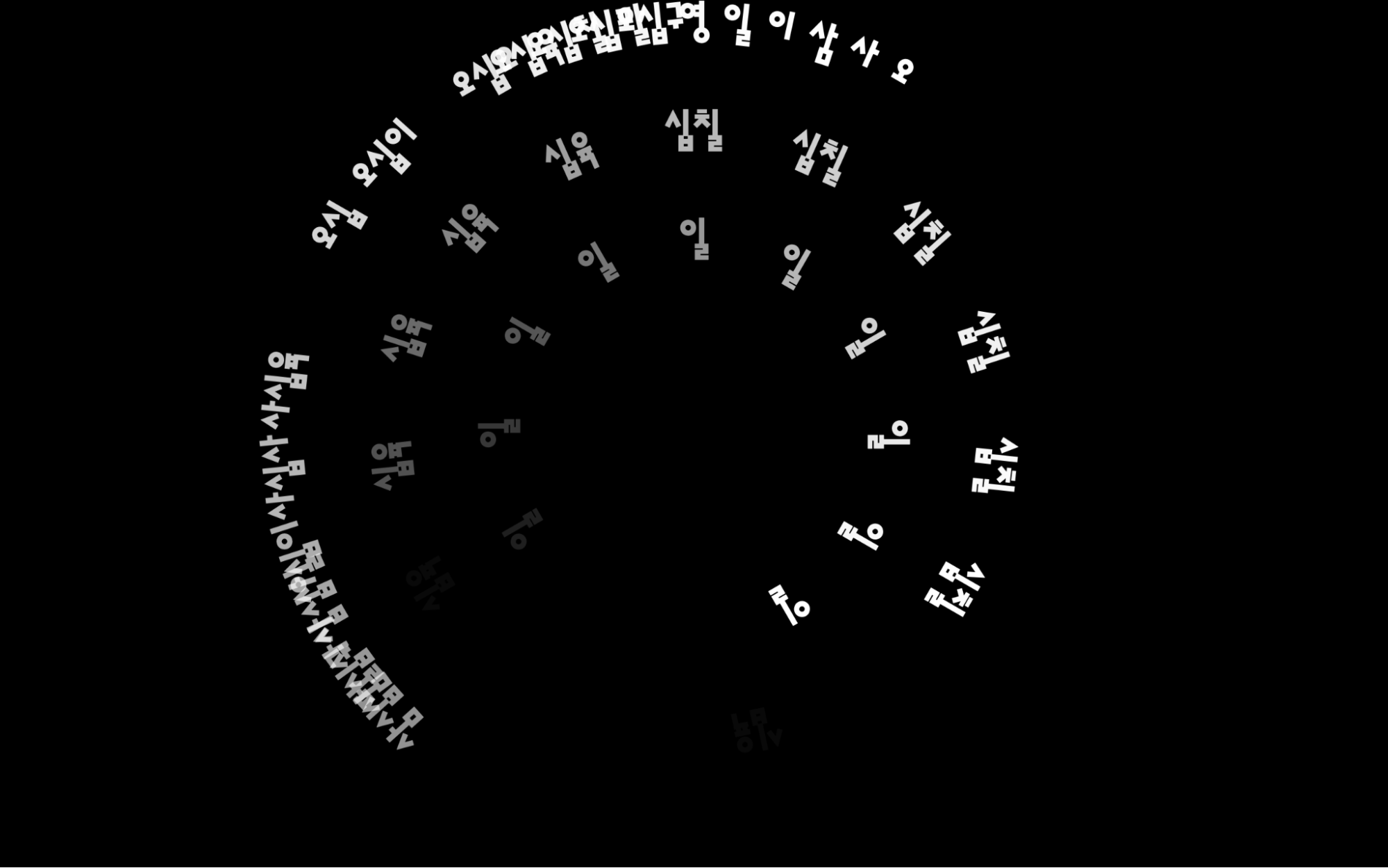

음악가 이고르 스트라빈스키(Igor Stravinsky)가 말했듯 “자유는 제한된 틀 안에서 더욱 위대해진다.” 웹사이트가 마주한 접근성, 상업성, 기술적 제약은 오히려 이 매체를 더욱 풍성하게 만드는 원동력입니다. 제약을 인식하고 그 속에서 창의성을 발휘하는 일이야말로 어쩌면 예술의 참된 목표일지 모릅니다. 한편, 시간이 숫자가 아닌 한글로 흐르는 다음 웹사이트에서는 제약이 어떻게 창작을 추동했을까요?

민구홍 매뉴팩처링, 「한글 시계」

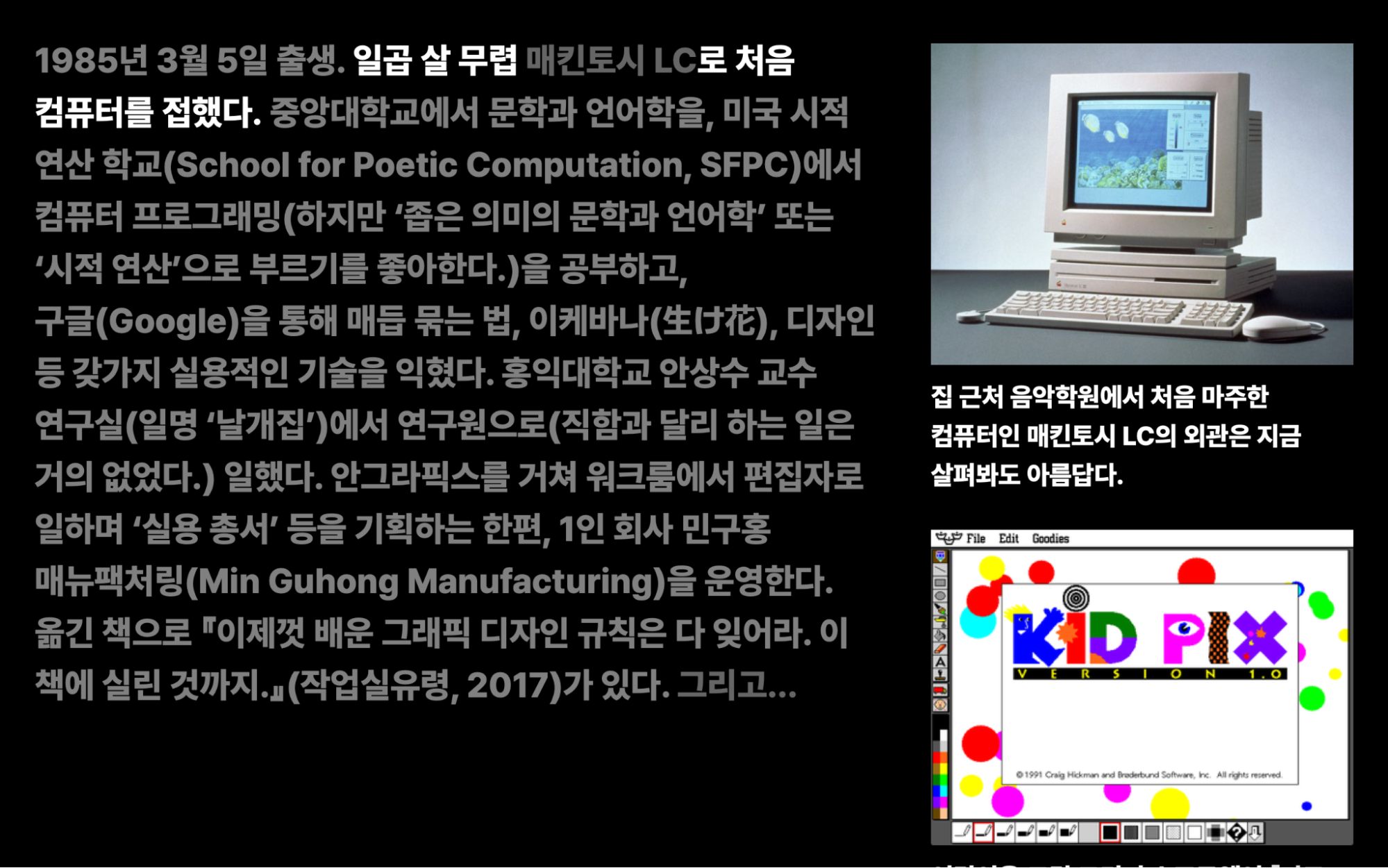

이쯤 되니 이토록 웹사이트를 사랑하는 민구홍 씨가 궁금해집니다. 처음 만든 웹사이트를 기억하나요?

물론입니다. 거의 30년 전인 1995년, 열한 살 무렵입니다. 목표는 단순하지만 아주 분명했죠. 당시 제가 사랑한 친구를 그저 행복하게 해주고 싶었거든요. 그런데 제가 처음 만든 웹사이트는 지오시티가 문을 닫으면서 함께 사라지고 말았습니다. 파일을 백업하지 못해 이제는 꿈나라에서만 등장하는 터라 그저 아쉬울 따름입니다. 어쨌든 사랑에서 비롯한 경험 덕에 저는 일찍이 컴퓨터뿐 아니라 웹, 나아가 코딩을 포함한 글쓰기에 진지하게 몰입할 수 있었습니다. 대학교에서 문학과 언어학을 공부하고, 우연히 안상수 선생님을 만나 미술 및 디자인계에 발을 담그고, 그 뒤 13년여 동안 안그라픽스와 워크룸에서 편집자, 디자이너, 프로그래머 등으로 일할 때도 마찬가지였고요. 저에 관해 궁금증이 인다면 다음 웹사이트를 참고하시면 좋겠습니다.

민구홍, 「참고로 민구홍은…」

제가 생각하는 (코딩을 포함한) 제 글쓰기에 관해 정리한 다음 발표 자료 또한 얼마간 도움이 될 것 같습니다. “글쓰기는 흩어져 사라지려는 생각과 말을 특정 매체, 즉 문자(글자, 숫자, 기호 등)뿐 아니라 공간으로 붙잡아 드러내는 일이다.”

민구홍, 「내 글쓰기」

한편, 2015년에는 오직 웹과 글쓰기의 힘을 믿으며 민구홍 매뉴팩처링을 설립했습니다. 슬기와 민과 워크룸 이후 ‘소규모’라는 접두어를 붙인 스튜디오들이 등장하던 아름다운 시절이었죠. 자본과 용기가 부족한 탓에 제 근무지에 기생하는 운영 방침을 고수하며 기관, 단체, 기업, 개인 등과 추억을 쌓다 보니 어느덧 설립 10주년을 앞두고 있고요. 민구홍 매뉴팩처링에 관해서는 다음 웹사이트를 참고하시면 좋겠습니다.

민구홍 매뉴팩처링, 「자주 하는 질문」

이 글은 꼭 이 웹사이트의 곁가지 같기도 하네요. 한데 웹사이트를 살펴보니 ‘새로운 질서’라는 말이 자주 눈에 띕니다. 얼핏 학교 같기도 하고, 한편으로는 신흥종교 같기도 한데요?

둘 다 맞거나 둘 다 틀립니다. ‘새로운 질서’를 시작한 건 2016년, 미국 시적 연산 학교(School for Poetic Computation)에서 수학한 뒤 한국에 돌아온 뒤였죠. “어떤 대상을 좋아하고, 급기야 사랑하게 되면 그 아름다운 마음을 주위와 나누고 싶게 마련이다.” ‘새로운 질서’에서는 웹을 이루는 기본적인 컴퓨터 언어를 익혀 자신의 관심사를 재료 삼아 자신만의 웹사이트를 만들어봅니다. 매주 금요일 열리는 ‘새로운 질서’에서는 국립현대미술관, 서울시립미술관, 파주타이포그라피배곳, 하자센터, 홍익대학교 등과 어깨동무하며 핸드메이드 웹의 정신으로 자신만의 웹사이트를 만드는 즐거움을 나눕니다. 어느덧 ‘새로운 질서’와 함께한 친구들이 어느덧 400여 명을 넘은 것도 모두 웹사이트 덕이죠. 웹사이트가 현실과 조금 더 가까워지거나 어떤 차원에서는 이미 현실을 대체한 오늘날, ‘새로운 질서’가 새로운 문해력을 익히는 동시에 자신을 향한 사랑을 확장하는 시공간이 되기를 기대할 뿐입니다.

민구홍, ‘새로운 질서’

조만간 ‘새로운 질서’에서 만날 날을 고대합니다. 한편, 인공지능을 비롯해 가상현실, 증강현실 같은 기술이 웹사이트의 가능성을 더욱 확장하는 마당에 웹사이트는 앞으로 어떻게 달라질까요?

인공지능은 콘텐츠를 생성하고 사용자 경험을 개선하는 데 혁신적으로 활용됩니다. 예컨대 『워싱턴 포스트』(The Washington Post)의 인공지능 기반 자동 기사 작성 시스템인 ‘헬리오그래프’(Heliograf)는 스포츠 경기 결과나 선거 속보 같은 데이터 중심 뉴스를 빠르게 생성하고, 이미 많은 웹사이트가 몰입형 경험을 제공합니다. 한편, ‘웹 3.0’이라 불리는 패러다임도 주목할 만하죠. 블록체인(Blockchain) 기술에 기댄 분산형 웹은 중앙화된 플랫폼에 기대지 않는 새로운 형태의 웹사이트를 촉발합니다. 그리고 많은 사람이 이를 통해 기술이 생산자와 소비자 사이의 직접적인 상호작용을 촉진하고, 디지털 자산의 소유권 문제를 해결할 수 있다고 믿습니다. 일찍이 보르헤스가 꿈꾼 알렙처럼 작은 점 속에 무한한 우주가 담기는 경험이 가능해지는 거죠.

하지만 이런 기술적 진보에도 ‘인간의 욕망과 창의성을 담아내는 그릇’이라는 웹사이트의 본질적 가치는 변하지 않습니다. 아무리 인공지능이 발전하더라도 우리, 즉 인간의 자리는 고스란하리라 믿는 까닭입니다. 민구홍 매뉴팩처링이 설립된 2015년, 1세대 넷 아티스트 J.R. 카펜터(J.R. Carpenter)가 주창한 핸드메이드 웹(Handmade Web)은 기술과 예술의 경계를 허물며 웹사이트가 얼마나 더 즐겁고 창의적일 수 있는지 증명합니다. 나아가 ‘핸드메이드 웹’의 정신은 웹사이트의 다른 모습과 기능을 꿈꾸는 사람들에게 수없이 강조해도 지나침이 없습니다. “우리에게 익숙한 ‘핸드메이드’(handmade)라는 말은 일반적으로 기계가 아닌 손이나 간단한 도구로 만든 물건을 가리킨다. 그 물건은 점토 재떨이처럼 평범하거나 질박할 수도, 고급 수제화 한 켤레처럼 완벽에 가까울 만큼 정교할 수도 있다.”

J.R. 카펜터, 「핸드메이드 웹」, 번역: 민구홍

특히 이 문장이요. “오늘날 웹은 다국적 기업, 독점 애플리케이션, 읽기 전용 기기, 검색 엔진 알고리즘, 콘텐츠 관리 시스템(Content Management System, CMS), 위지위그(WYSIWYG, What You See Is What You Get) 에디터, 디지털 퍼블리셔 등과 함께 상업화를 향한다. 이때 컴퓨터 언어를 다루는 일, 즉 코딩이 자기 주도적인 글쓰기인 점을 인식하고, 이를 통해 온라인 작품 또는 출판물로서 자신만의 웹사이트를 만들고 관리하고 유지하는 일이 느닷없이 급진적인 행위가 되고 있다. (...) 오늘날 웹은 독점적이고, 약탈적이고, 음란한 공간이 되고 있다. 그럴수록 나는 웹을 더욱 시적이고, 비타협적으로 사용하는 데 전념하려 한다.”

이제 웹사이트가 무엇인지 조금 알 것 같습니다. 하지만 다시 질문해보고 싶어요. 설령 같은 답이 돌아오더라도요. 대관절 웹사이트란 무엇인가요?

글쎄요. 어쨌든 우리는 그곳을 ‘웹사이트’라 불렀습니다. 하지만 이제 이 말이 사전적으로 규정하는 바는 조금 협소해 보입니다. 웹사이트의 내일은 기술과 인간이 만나는 지점에 있습니다. 여전히 웹사이트는 정보와 예술, 기술과 인문학이 어우러진 공간이 될 테고, 우리는 이곳에서 새로운 문화를 만들고, 새로운 사고방식을 발전시키며 우리가 존재하는 새로운 방식을 모색할 수 있지 않을까요? T.S. 엘리엇의 말마따나 “우리는 출발점으로 돌아와 그곳을 처음으로 알게 된다.” 우리가 웹사이트를 통해 마주하는 경험도 이와 다르지 않습니다. 그리고 끝없는 디지털 공간을 배회하다 보면 우리가 알게 되는 건 결국 나 자신, 나아가 우리겠죠.

말씀 감사합니다. 마지막으로 웹진 《비유》를 운영하는 연희문학창작촌에 전하고 싶은 말이 있다면요?

이제 웹사이트를 매체로 삼는 작가 또한 엄연히, 그리고 마땅히 연희문학창작촌에 입주할 때입니다. 웹사이트를 문학답게 문학으로 포섭하는 것, 문학이 ‘오늘’과 어깨동무하는 또 다른 방법이라 생각합니다. 그게 제2, 제3의 한강이 아닌 새로운 무언가를 만드는 길일 테고요.

민구홍

중앙대학교에서 문학과 언어학을, 미국 시적 연산 학교(School for Poetic Computation, SFPC)에서 시적 연산을 공부했다. 안그라픽스와 워크룸에서 편집자, 디자이너, 프로그래머 등으로 일한 한편, (『레인보 셔벗』 향기를 풍기는) 1인 회사 민구홍 매뉴팩처링을 운영하며 미술 및 디자인계 안팎에서 활동한다. ‘현대인을 위한 교양 강좌’를 표방하는 ‘새로운 질서’에서 ‘실용적이고 개념적인 글쓰기’의 관점으로 코딩을 가르친다. 저서로 『새로운 질서』가, 옮긴 책으로 『*새로운* 그래픽 디자인 교육 과정』 『이제껏 배운 그래픽 디자인 규칙은 다 잊어라. 이 책에 실린 것까지.』 『연주회』 『개들도 우리와 똑같아요』 『세상은 무슨 색일까요?』 등이 있다. 2022년 2월 22일부터 안그라픽스 랩 디렉터로 일한다.

https://minguhong.fyi @minguhong.fyi

2024/11/20

70호