해상도 높은 장면

흐른다 쿵

이번 호에서는 일상의 이야기를 글과 조각으로 만드는 두 작가가 협업했습니다. 시를 쓰는 한여진과 조각을 만드는 송지유가 서로의 작업에서 출발하여 자신의 작업을 만들어냅니다. 여진은 지유의 작업에 붙어 있는 글 조각들을 자신의 시로 풀어내고, 지유는 여진의 시를 입체 조각으로 만들어냅니다.

뒷바위1)2)

한여진

금요일에 볼 수 있었으면 좋겠어

말하고 너는 뒤돌아 누웠다

밤은 왔는데 잠은 오지 않아

어디선가 댓잎소리 솨솨솨

손톱 깎는 소리 짤깍짤깍

고향은 꿈처럼 멀고요

꿈은 겨우 한 걸음이거나

풀어헤친 머리카락만큼의 세월

그 속에 네가 있었다

머리도 두고 팔다리도 두고 마음도 두고

어찌 뒷모습만 남았소 물어도 대답 없는

여기는 뒷길이고 뒷밤이고 뒷꿈인데

길이 많으면

어느 길을 가야 할지

알 수 없고

고향은 꿈처럼 멀어요……

꿈이 많으면

어느 꿈에서 깨야 할지

알 수 없다

이게 다 무슨 소리인가 싶어

너는 아직 뒤돌아 누웠고

나는 머리카락으로 만든 배 타고

수많은 밤을 건너가는 중이다

넘실거리는 그 한 가운데서

뛰어내릴까 생각하면 밤은 잽싸게 내 등을 떠밀고

깜빡 잊고 있었다는 듯 너는 벌써 금요일이고

저 창 밖엔 점점 멀어져가는 뒷모습 하나

나의,

꿈

〈미선의 반죽〉3)에 관한 작업

송지유

무엇이든 될 수 있는 반죽은 ‘무엇들’의 영역을 침범하고 하나가 된다. 창밖의 고양이와 나를 분리하던 순간이 반죽을 치대는 순간과 만나며 덩어리진다. 그 시간 동안 반죽은 금세 건조해져 부스러기를 만들기도 하지만 결국 굳지 못하고 영원히 반죽되어야 하는 무엇으로 남겨진다. 행성을 치대고, 덮고 있던 이불과 천사를 반죽하는 미선은 아무것도 모르는 사람이다. 미선도 반죽의 일부분으로부터 태어난 듯하다. 시의 마지막에서 빵집은 반죽이 되어버린다. 빵집에 있던 것은 빵이었던 적 없으며 언제나 푹신하고 건조해지길 반복하는 빵의 영혼들뿐이었다.

굳지 않는 것은 언제든 부서질 수 있다는 의미를 함의한다. 한편으로 굳지 못한다는 것은 부서진다는 말과 상응할 수 없기도 하다. 나는 우선 마르지 않는 흙인 유토를 떠올렸다. 유토에 검은색 젯소를 올려 롤케익 반죽 만들듯 말았다. 그리고 다시 펼치길 반복했다. 주름진 자국이 그대로 남았다.

(위에서 시계방향으로)

1. 반죽에 숨어있던 갈비뼈가 흐물거린다. 빵의 영혼을 생각하고선 가장 먼저 떠오른 형태다. 무의식적으로 빵을 살로 여기고 있다고 알아차렸다.

2, 3. 시에 “삼백구 년째 어쩌면 아무것도 할 줄 모르는 미선”이 나온다. 동그란 유토 반죽을 반으로 갈라, 각각 노란색과 하늘색을 칠했다. 그리고 오븐에 넣어 녹아내리길 기다렸다. 노란색 반죽은 살아남았고 하늘색 반죽은 형체를 알 수 없게 녹아버려 일부분만이 남았다. 노란색 반죽 면에 삼백구 개의 숨구멍을 뚫어주었다.

4. 꾹 누른 상태로 굳어버린, 윤기 나는 필라멘트 조각

구성원들1)

한여진

사각거리는 검은 비닐봉지2) 손에 들고 길을 나설 때

거리에는 없던 게 생겼다 있다고 해도 금방 사라지겠지3) 여름은 여름이라 사람들은 손부채질을 하고 시립미술관 천장에서는 물이 새고 잘못 배달된 자몽주스4)에 엉엉 우는 유리잔 그리고 버려진 하얀 침대5) 맞아 나 잠들어있었지6) 두 다리 뻗고 단잠에 드는 여름은 여름이라 꿈속에서도 강원도에 놀러 간 당신은 떡이 맛있어 울었다고 했다

그거 홍감자야,

그러니까 박박 씻어 삶은 홍감자에 찹쌀가루 넣어 조물조물 경단 만들어서 솥에 넣어 찌면 뜨거운 김이 펄펄 나고 호호 불어먹으니 입맛 돋우는데 이만한 것이 없어서 그러니까 익지도 않았는데 자꾸만 솥뚜껑 좀 열지 말라고 투덜거리는데 봉지는 바스락거리며 다리를 스친다

홍홍, 자꾸만 콧바람 나는데 그러다 날아가겠어 뭔가 눌러줄 것을 찾다7) 밥솥에 눌어붙은 밥까지 발견해서 싹싹 긁어먹고 나면 아이를 낳고 싶어진다8) 그러면 여기 진득하니 붙어있게 되겠지 나는 솥이고 나의 아이는 뚜껑이 되겠지 수세미9)로 박박 닦는데 봉지는 바스락거리며 점점 커진다

앞날이라는 거 자꾸만 깜깜하고 눈이 새빨개지고 멀리하고 싶고 풀밭10)으로 던지고 싶고 그러다가도 조금의 집착이 생기고11) 그건 찐뜩찐뜩 달라붙는 떡처럼 서럽고 주간운세12)를 보면 헐렁한 뼈13)만 보였다 봉지는 바스락거리며 점점 무거워진다 그러고 보니 이거 안에 뭐 들었어?

길거리에 주저앉으면

줄줄 흘러내리는 봉지 속 얼굴들

흐른다 쿵 하고14) 15)

모든 각주는 송지유 작가의 작품과 노트를 참조하였다 (https://www.jiu-song.com/)

1) ‘구성원들은 자상하다’, 유영공간, 서울, 2022

2) 그리고 비닐봉지를 생각했다. 초등학생 때 책상에서 만들었던 것들은 괴상했다. 냄새도 고약했던 것으로 기억하고 친구가 만든 것처럼 예쁘지도 않았다. 문득 버리고 싶다고 생각했는지 난 그것들을 비닐 봉지에 모조리 넣었다. 검은색 비닐봉지. 그 봉지를 독약처럼 취급했다. 내가 만들었던 것들은 손쉽게 버려졌으며, 창문 밖 풀밭으로 던져졌다. 무단투기를 한 것이다. 가끔 꿈에 의문의 검은색 봉지가 나오면 나는 이 기억을 떠올린다. 계속 따라다니는, 멀리하고 싶은, 유독한……

3) 있다고 해도 금방 사라지겠지. 그것은 있는 걸까, 없는 걸까?

4) 자몽 주스 마시자, 오래된 친구가 말했다. 정작 손에 받은 것은 오렌지 주스였고 우리는 애초부터 오렌지 주스를 찾던 사람처럼 움직인다.

5) 이 하얀 침대는 버려질 것이다. 버리는 일은 괜찮은데 버리는 상상이 폭발한다.

6) 모두가 미지근하고 나 혼자 들뜬 채 그래도 배를 만지면 볼록했고 아 맞아 나 잠들어있다는

7) 무겁기를 무거우면 안 날아갈 것 같고 나를 눌러주고 나무 같고 밥을 안 남길 것 같아

8) 〈아침에 일어나자마자 나가야겠다고 생각했다 40분을 걸어 영화관에 도착했다 난 계속 아이를 낳고 싶었다 엄청 슬프겠지 아이를 낳으면 영화관에서 나와 콧물을 흘리며 또 40분을 걸었다 심장, 피, 골반, 복숭아뼈, 젖꼭지, 발톱, 성대 그 어딘가로 들어갔다가 나온다〉, ‘졸리다 Zolida’, 프로젝트 스페이스 사루비아, 서울, 2024.

9) 수세미를 험하게 다뤘다. 날마다 수세미 튼 곳에 허리가 부러진다. 수세미의 긴장감. 햇볕은 언제나 도움을 준다. 구멍의 바람을 따뜻하게 만들고 수세미를 소독한다. 하지만 내일이면 나는 겨우 소독된 수세미를 다시 축축하게 오염시킬 것이다.

10) 〈GRASS FIELD〉, ‘Serious Business’, Billy Town, The Hague, 2019.

11) 없던 게 생겼다. 조금의 집착. 보기만 하면서 다 들킨 느낌 내 안에서 무언가 개선되고 있음을 (……)

12) 돌파구를 만들기 위해 하는 일이 때론 돌파구를 폐쇄하고 그래서 내게 돌파구를 만들어 주는 것은 캐러멜도 죽은 쥐도 봄도 아닌 주간운세

13) 〈헐렁한 뼈〉, lime wood, 68x39cm, ‘구성원들은 자상하다’, 전시 사진, 유영공간, 서울, 2022

14) 아늑하다. 미래가 가진 덮개, 침대, 벽, 뚜껑, 망신, 보호막, 씨앗. 몸은 흐른다. 쿵 하고. 물 같다.

15) 〈쿵〉, oil on paper, oil on wood, steel, paper tape, variable size, 2021.

시 읽는 여러 경우의 수

1. 한여진의 시(이하 ‘한’) → 각주 → 송지유 작가 홈페이지(이하 ‘송’)

2. 한 → 송 → 각주

3. 송 → 각주 → 시

4. 송 → 시 → 각주

5. 각주 → 송 → 시

6. 각주 → 시 → 송지유

〈내일 날씨〉4)에 관한 그림

송지유

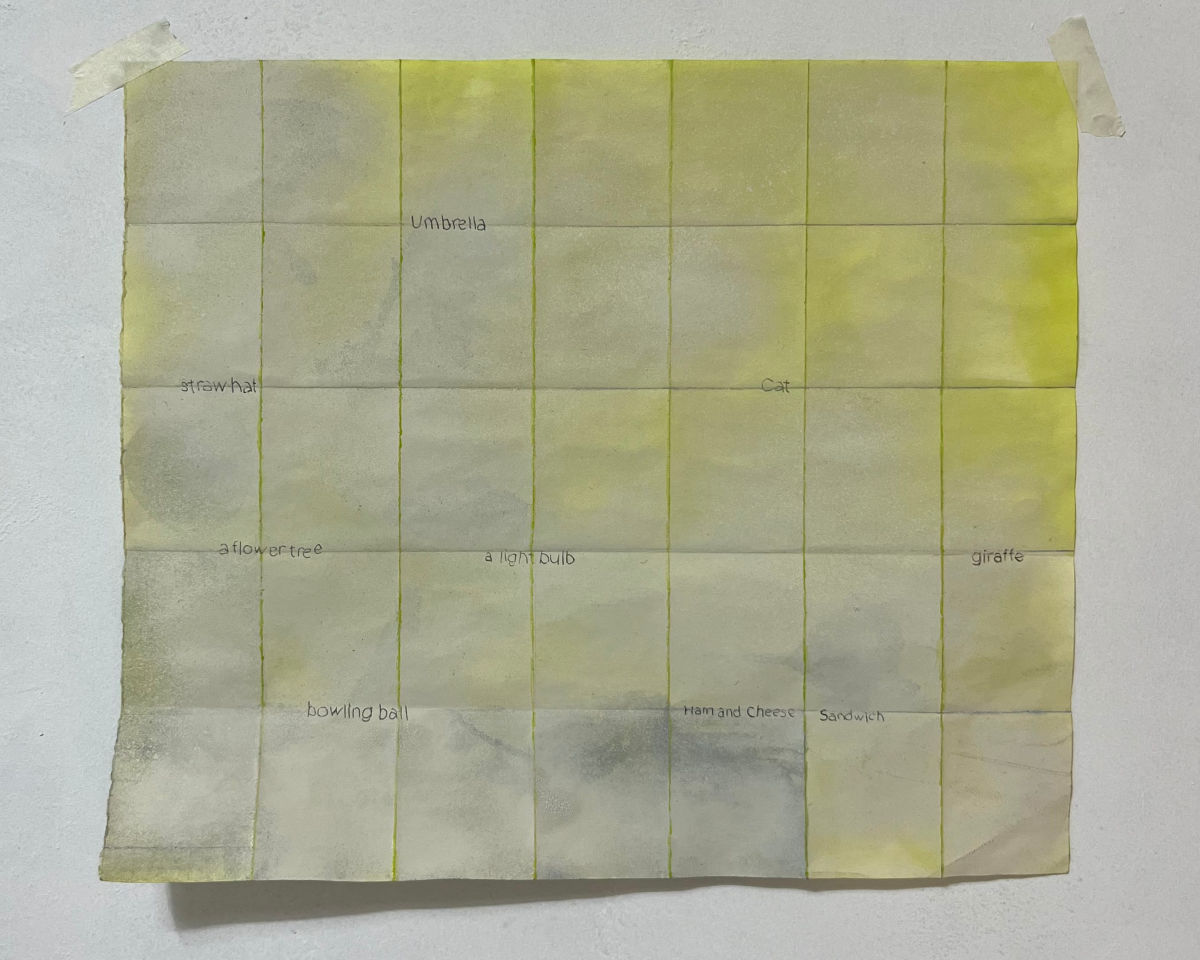

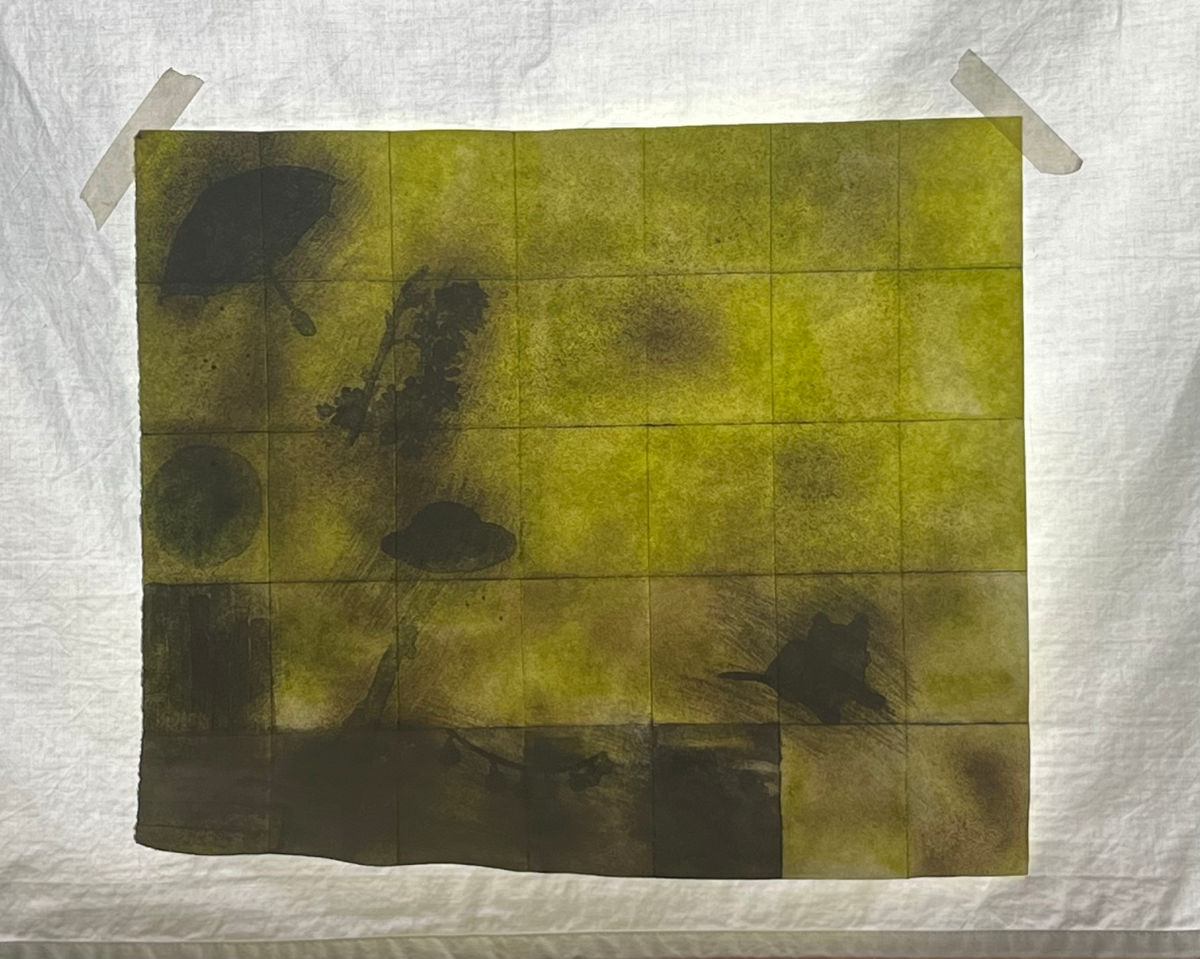

“기린, 햄치즈 샌드위치, 밀짚모자, 꽃나무, 장판, 알전구, 우산, 볼링공, 고양이”

방 안에 있는 것들.

날씨에 따라 방은 변화한다. 매일 같은 물건이 있는데 흐린 날 눈에 들어오는 것은 빛과 관련한 사물이고, 맑은 날 눈에 들어오는 것은 먼지 쌓인 마룻바닥, 비가 오는 날 보이는 것은 공상에 가깝다. 최근에 이사를 했다. 세어보니 열두번째 집이었다. 오래된 나무 창문과 그 안에서 부식되어 새까매진 실리콘은 이 집이 보낸 시간을 알려주었다. 수만 개의 투명한 사각형으로 채워진 벽지를 바라보며 이 벽지를 고른 사람이 궁금했다. 이따금 자기 전 천장을 바라보면 이상한 감각이 찾아온다. 때로 천장은 너무 높아 보이고, 혹은 낮아 보이고, 전등의 모양이 저랬었나, 낯선 곳에 떨어진 느낌이 든다.

〈내일 날씨〉는 내가 지나온 방과 방이 지나온 사람을 상상하게 했다.

시에서 나는 방에 무언가를 찾으러 들어온 상황이다. 그런데 방 안을 살펴볼 수 없을 만큼 커다란 기린이 앉아 있다. 나는 기린의 틈새에서 찾으려던 물건이 무엇인지 잊어버린다. 기린과 이야기를 나누다 어느새 밤이 오고, 기린은 “내일 날씨는 오늘과는 분명 다를 것”이라는 말과 함께 방을 떠난다. 나는 찾으려던 물건의 존재가 이곳에 없다는 것을 깨닫는다.

달력의 모양과 같은 틀을 그리고 선대로 접었다. 방 안에 있었던 물건들을 흩뿌리고 싶다고 생각하며 선에 모호하게 걸친 글자들을 먹지로 옮겨 적었다.

그림의 뒷면은 햇빛을 받은 창문에 붙이면 볼 수 있다. 글자에 적힌 사물과 동물들의 단어를 구글에 검색해 가장 첫 번째로 나오는 이미지를 실루엣만 본떠 그려 넣었다. 건조한 패브릭처럼 접힌 앞면의 그림과 대조적으로 얼룩덜룩 가려져 물에 젖은 듯한 감각을 원했다.

빛귀퉁이5)6)

한여진

빛은 여기에도 저기에도 없는 줄 알았으나

이슬 젖은 밤을

외투처럼 뒤집어쓰고

깜빡 깜빡

빛은 눈을 떴다

그토록 바라던 것은

그토록 두려워하던 것

머리도 두고 팔다리도 두고

어찌 마음만 덜렁 여기까지 오시었소

노인들은 슬픈 기억을 돌돌 말아 담배를 핀다

그 짙은 연기 속에서 아이들이 자란다

짧게 자른 머리와 비늘을 흔들며

아이들은 죽음을 앞둔 이를 위해 밤새 춤춘다

무덤은 조각조각 갈라지고

깊은 구덩이 속에는

그토록 바라던 것

그토록 잊고 싶던 것

빛은 발을 구르며 울었다

마음도 훌훌 내다 버릴 수만 있다면

하지만 그 마음도 늙고 닳고 곪아

푸르죽죽해질 때가 올 거요

노인들의 웃음소리는

말린 무화과를 닮았다

그리고 봄도 여름도 자기 것이 아니라

손 내젓는 어느 축축하고 끈적한 새벽

빛은 뒤뚱거리며

세상 귀퉁이 속으로 떨어졌다

매미가 큰 소리로 운다

〈검은 절 하얀 꿈〉7)에 관한 작업

송지유

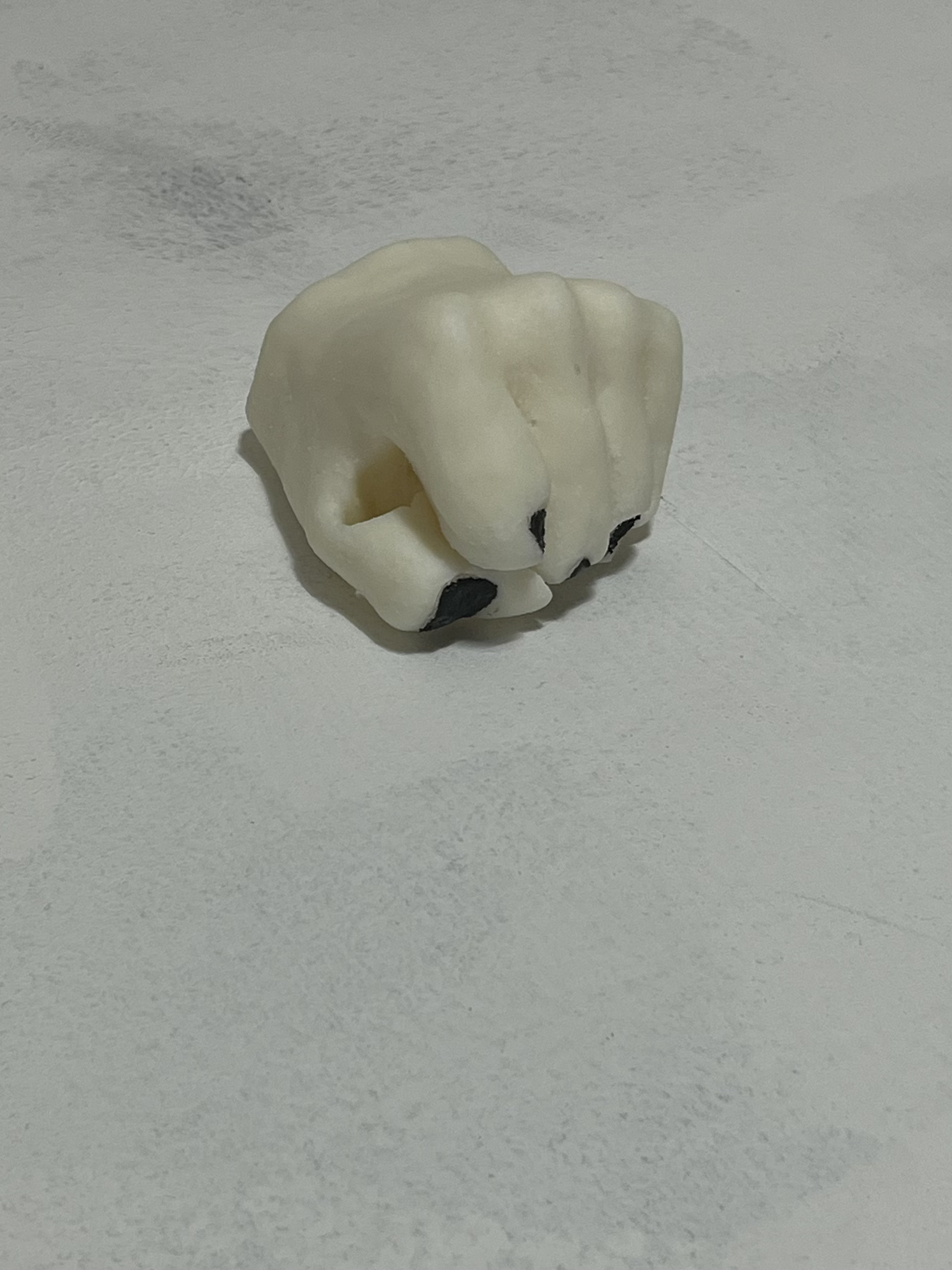

제목의 영향인지 시를 흑백으로 이루어진 장면으로 읽게 되었다. 어딘가 도착했고, 하얀 눈이 내렸고, 눈을 질끈 감으면 그에 맞추어 손을 꽉 쥔다. 움켜쥔 것은 지키고 싶은 것인지, 놓치고 싶은 것인지 헷갈린다. 꼭 쥔 손은 으레 주먹으로 불리며 손가락을 펼 수 없는 새하얀 아기의 시간과 굳은 다짐을 했던 식은땀, 폭력을 저지르기 위한, 폭력을 막기 위한 균형으로 이루어졌다.

소이왁스로 캐스팅한 나의 주먹과 구멍 난 틈을 메꾸는 끈적하고 까끌한 검은색. 미열로 쉽게 뭉개진다.

내 손을 다른 이의 손처럼 바라보게 된다.

한여진, 송지유

주로 서울을 벗어나거나 돌아오는 기차 안에서 쓴다. 2019년 문학동네 신인상 수상. 시집 『두부를 구우면 겨울이 온다』가 있다. (한여진)

서울에서 작업한다. 2024년 프로젝트 스페이스 사루비아에서 개인전 ‘졸리다 Zolida’를 열었다. (송지유)

꿈을 꾸었다. 꿈속에 네가 있었고 너도 꿈을 꾸는 중이라 말했다. 그 꿈속에 내가 있었다고 말하며 웃었다. 꿈꾸는 네가 너무도 선명해서 이것이 진짜 꿈일까, 했다. 진짜 꿈이라면, 이 꿈이 너의 꿈인지 나의 꿈인지 알 수 없었다. 이 아름다움이 너의 것인지 나의 것인지 알 수 없었다. (한여진)

작업 과정에서 내가 고려해야 하는 것은 오롯이 하나의 시, 그리고 그 시를 쓴 한 명의 대상뿐이라는 사실이 기대감을 주었다. 나를 벗어난 아늑한 범위를 반복해서 생각하는 일이 좋았다. 조심스럽기도 했지만 더 명료하게 손을 움직일 수 있었던 것 같다. 조각과 그림으로 편지를 보내면 시로 답장이 오는 여름이 즐거웠다. (송지유)

2024/11/06

70호

- 1

- 송지유, 〈뒷바위〉, mixed media on linen, wood panel, 95x91cm, 2021. 바로가기

- 2

- 송지유, ‘제목에 관한 노트: 뒷모습으로 태어난 바위가 있었다’, 2024.

- 3

- 한여진, 「미선의 반죽」, 『두부를 구우면 겨울이 온다』, 문학동네, 2023, 40-41쪽.

- 4

- 한여진, 「내일 날씨」, 『두부를 구우면 겨울이 온다』, 문학동네, 2023, 68-69쪽.

- 5

- 송지유, 〈Windowindowind〉, oil and graphite on paper, 60x55cm, 2021.

- 6

- 송지유, ‘제목에 관한 노트: 빛이 모이는 곳은 만질 수 있다’, 2024

- 7

- 한여진, 「검은 절 하얀 꿈」, 『두부를 구우면 겨울이 온다』, 문학동네, 2023, 70-73쪽.